Las gachas

Las gachas,

un plato olvidado pero histórico.Uno de los alimentos más asequibles a las clases sociales más bajas a lo largo de la Historia ha sido el cereal, entero o molido. La Biblia cita las "gachas" como alimento especial cuando Abraham manda a su esposa que "

amase flor de trigo con leche y la cueza al rescoldo de unas brasas" para agasajar al ángel enviado desde el Cielo.

Las papillas de cereal han sido llamadas en España, desde tiempos inmemoriales, "

gachas" y ya se cocinaban en Babilonia y se citaban en obras literarias de la Antigüedad, como "La Ilíada" de Homero. Las deliciosas "puches" homéricas son el antecedente de platos definidos de forma similar según el lugar:

fariñes, farinatos,farrapes, formigos, fayueles, puches o gachas. Los judíos huidos y asentados en Marruecos llamaban "

hormigos" al "alcuzcúz" árabe, por la

similitud de los grumos de trigo mal molidos que quedaban tras la cocción. El cereal era diferente también según el lugar: trigo, cebada, mijo, avena. Y después del Descubrimiento de América se añadió el maíz.

Los antecedentes griegos de nuestras "gachas" fueron las

leyttis, un cocido de harina con huevo, y la "

galaxía" hecha de harina de cebada con leche. Los visigodos asentados en España consumían el "

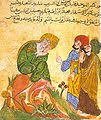

pulte" a base de harina de trigo o mijo con legumbres cocidas y machadas en puré. Los árabes extendieron el "

alcuzcuz" o "cuscús" en la actualidad, que es una pasta de harina y miel cocida al vapor de agua con un puré de garbanzos añadido y bien ligado. El plato era de origen sudanés que a partir del siglo XIV se convierte en alimento básico entre las tribus del Magreb.

Dada la abundancia de cereal en España pronto se extiendió este plato por toda la península, con diferentes nombres. fariñes y farinatos en Castilla, farrapes y fayueles en Asturias, gachas en Andalucía y Murcia, o gofio en las Canarias, que se elaboraba con harina de almortas. Y Asturias llamó "gachas" a las migas. La costumbre es consumirlas de la misma sartén en que se han elaborado, cogiéndolas con trozos de torta ácima a modo de cuchara.El plato se hizo popular e imprescindible entre los pastores, porque la harina y el tocino para freirla les pesaba poco en su morral y el agua siempre la sacaban de los arroyos.

El plato también se hizo popular entre los visitantes extranjeros de nuestro país. Richard Ford llamó a las gachas "

una cataplasma muy rica", aludiendo a la masa caliente que se incluía en el interior de la envoltura de tela que se ponía sobre el enfermo a modo de "manta térmica" en siglos pasados.

En el Medievo había "gachas de pobre" y "gachas de rico". Las primeras sólo llevaban un sofrito de ajos dorados en manteca de cerdo con pimentón y sal. Las segundas llevaban añadidas unas tajaditas de papada de cerdo o de chorizos fritos en la grasa donde se habían dorado los ajos.

Y en esos años de Inquisición y oscurantismo -que afectaba incluso a las gastronomía- no se elaboraban las "gachas" sin hacer una cruz sobre la sartén, para conjurar el mal de ojo que el diablo podía echar a través de esta cochura. Hoy se suelen elaborar, en los lugares donde aún se conserva este plato, con taquitos de jamón y costrones de pan frito encima.

Otro día os contaremos la historia y curiosidades de las migas, uno de los platos más populares de cualquier rincón de España, derivado precisamente de las "gachas" pero hechas con pan ya cocido y elaborado.